La démocratie comme refus collectif d’être gouverné

30 Oct 2020

Imprimer

Note de lecture de :

Samuel Hayat, Démocratie, Paris, Anamosa, coll. « Le mot est faible », 2020, 96 p.

Note de lecture diffusée sur le site Lectures

Consulter le site de l’éditeur Anamosa

« Espace d’expériences à la fois savant et populaire »[1], la maison d’édition Anamosa a lancé début 2019 « Le mot est faible », une collection de petits ouvrages pour le moins engagés, puisque cherchant à « s’emparer d’un mot dévoyé par la langue au pouvoir […] pour le rendre à ce qu’il veut dire »[2]. Après des ouvrages éponymes consacrés aux mots Peuple, Révolution et École l’an dernier, ce sont les mots Histoire[3], Science et Démocratie qui sont discutés cette année. La réflexion sur ce dernier thème a été confiée à Samuel Hayat, chargé de recherche CNRS au CERAPS travaillant sur l’histoire des idées politiques et le mouvement ouvrier[4]. En résulte un essai court (91 pages) et relativement accessible. L’auteur y propose un cheminement conceptuel relevant d’une philosophie politique engagée et stimulante, incarné par des exemples et arguments tirés de l’histoire ou de la littérature, avec pour objectif de dépasser une conception du terme perçue comme libérale et oligarchique, ceci afin de revenir – ou d’arriver – à une conceptualisation politique et sociale de ce qu’il qualifie de démocratie réelle.

Comme le suggèrent les multiples soulèvements populaires qui ont émaillé l’année 2019, contestant les élites politiques en place, de la France à l’Amérique du Sud en passant par le Proche-Orient, l’Algérie ou encore Hong-Kong, un spectre hante le monde : le spectre de la démocratie. Pourtant, dans une grande partie de ces pays, les régimes en place s’autoproclament démocratiques. On imagine bien, cependant, que c’est la diversité des significations et applications du concept de démocratie qui a permis sa diffusion planétaire, et pas seulement les interventions armées des États-Unis… Ainsi, comme le fait remarquer Moses I. Finley dans une célèbre série de conférences sur la démocratie athénienne, « il ne va pas de soi qu’une telle quasi-unanimité se fasse actuellement en ce qui concerne les vertus de la démocratie, alors que, durant la majeure partie de l’histoire, ce fut l’inverse»[5]. Il (re)devient donc urgent d’étudier ce que signifie la revendication de démocratie portée par une multitude d’acteurs à travers le globe, et les remises en question que cette revendication adresse vis-à-vis des régimes politiques et des rapports de pouvoir actuels.

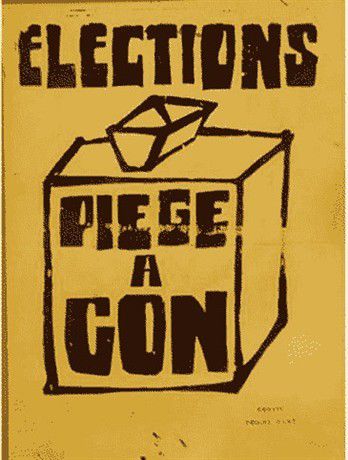

Pour démêler ce nœud conceptuel, Hayat commence par une brève mise au point historique, rappelant les thèses de Dupuis-Déri [6] : notamment, il faudrait garder à l’esprit que la démocratie entendue comme pur pouvoir du peuple n’a jamais existé, bien que nombre d’États s’autoproclament démocraties depuis le XIXe siècle du fait de leur fonctionnement électoral et représentatif. C’est que, suivant Hayat, l’idée de pouvoir du peuple incarnait pour les libéraux héritiers des Lumières une menace de chaos aussi inquiétante que celle du despotisme. Des régimes politiques se mirent donc en place à partir du XIXe siècle sous une forme de fait oligarchique, se basant sur l’élection de représentant·es afin de cantonner les citoyen·nes au rôle d’arbitres dans la compétition entre les élites aspirant au pouvoir. Ce rôle politique pour le moins confiné s’est rapidement confondu avec la politique dans un sens large, et le régime représentatif a peu à peu écarté les significations plus radicales du concept de démocratie.

Sans pour autant approuver la forme oligarchique, on ne peut effectivement pas fonder l’idée de démocratie sur le simple exercice de la souveraineté du peuple, souligne Hayat. Cela impliquerait une conception absolutiste du pouvoir et, surtout, cette vision s’appuie selon lui sur le fantasme d’un peuple formant une unité mystifiée. Basés sur de telles abstractions et flirtant avec l’absolutisme, il est alors à craindre que les courants souverainistes ne renvoient dans notre contexte qu’à une forme de communautarisme nationaliste, favorisant les confusions avec des pensées réactionnaires et xénophobes. Hayat estime donc que, pour qui voudrait penser une démocratie réelle au-delà du benchmarking idéologique, l’enjeu est de trouver les moyens d’exercer et d’appliquer concrètement la volonté du peuple.

Il faut pour cela songer à « démocratiser la délibération publique » (p. 33) à travers la production de savoirs scientifiques ou journalistiques indépendants et utiles à l’opinion publique, estime l’auteur. Mais aussi soumettre au contrôle citoyen l’exercice de la loi pour l’ôter du monopole de corporations spécialisées. Et, surtout, s’efforcer de faire en sorte que les citoyen·nes puissent « faire le lien entre la politique et leur vie concrète », car la démocratie réelle est tout sauf « l’avènement d’une politique immaculée » (p. 37). En effet, la vie sociale et politique étant traversée par une multitude de personnes et de groupes ayant des intérêts divergents, on doit préférer au fantasme de l’unité du peuple un « pluralisme » réel, qui paraît le plus à même « d’organiser démocratiquement la division du peuple » (p. 39).

On s’attaque alors à l’un des principaux problèmes de nos démocraties libérales, comme dit Hayat. La principale incarnation du principe de pluralisme démocratique se trouve dans les partis politiques. Malheureusement, ceux-ci sont désormais structurés par les enjeux de la lutte oligarchique pour la conquête du pouvoir et par les contraintes de la professionnalisation de la politique, qui a fait passer au second rang la défense des opinions des citoyen·nes. Pour l’auteur, les citoyen·nes sont dépossédé·es de leur pouvoir d’agir à travers la relégation des plus modestes et la préséance accordée aux plus riches, qui financent directement ou indirectement les appareils politiciens. Les partis réduisent ainsi les oppositions réelles à de simples divergences d’opinion secondaires, ce qui neutralise les conflits socio-économiques de classes.

Selon l’auteur, les partis impliquent pourtant les masses et suscitent encore des débats publics qui ont pour effet principal de pointer la contingence du pouvoir politique, de dénaturaliser celui-ci, et de déconstruire le fantasme du peuple-unité. Il y a donc un réel enjeu à démocratiser les partis, et tout ce qui appartient au champ des « organisations porteuses d’opinions » (p. 54) en vue de les détacher de la lutte politicienne pour le pouvoir. Ainsi, il faut se souvenir que le mouvement ouvrier du XIXe siècle a fourni des matrices de partis politiques, comme le pointe Hayat en s’appuyant notamment sur l’exemple de l’Association internationale des travailleurs (AIT). En ce sens élargi et démocratisé, les partis comporteraient une réelle possibilité démocratique, faisant entendre les intérêts de groupes sociaux peu ou pas représentés dans la compétition élitiste pour le pouvoir et dénaturalisant les rapports de domination subis. À ce titre, la démocratie réelle ne peut être une simple question de lois, de gouvernement, de souveraineté : elle est également une remise en cause des rapports sociaux de pouvoir au-delà des régulations étatiques.

Comme le fait observer l’auteur dans la suite du texte, faire advenir une démocratie dite réelle serait inconcevable sans penser une société qui soit démocratique, c’est-à-dire sans ajouter une dimension sociale à la dimension politique de la démocratie. Pour Hayat, « il y a bien quelque chose de proprement anarchique dans la démocratie » (p. 71) entendue comme remise en question des rapports de pouvoir. Et c’est surtout cette dimension qui a toujours effrayé les tenants de conceptions libérales ou, comme disait Finley, de « théories élitistes » et technocratiques de la démocratie, qui considèrent comme « normale » la division entre « dirigeants et dirigés »[7].

À rebours du confinement politique subi par les groupes mal représentés dans nos systèmes oligarchiques, la logique de la démocratie réelle s’apparenterait selon Hayat à une « extension indéfinie de la capacité de décision » des citoyen·nes quant à ce qui les concerne, ou, pour le dire autrement : « la démocratie, c’est refuser d’être gouverné, mais à plusieurs » (p. 74). Et parmi les diverses formes que peut prendre ce refus collectif, l’une des plus percutantes est aux yeux de l’auteur celle de la destitution, qui implique de mettre à distance les institutions dominantes pour construire quelque chose d’autre.

S’il est vrai que, suivant la métaphore socio-anthropologique des talveras, réactualisée par le sociologue Bernard Eme[8], les marges d’un champ social peuvent être les espaces-temps d’où émerge une résistance, le refus collectif peut s’incarner de bien des manières. En conclusion de son livre, Hayat aborde ainsi les mouvements sociaux et syndicaux égalitaristes comme autant de modèles qui font vivre la pulsation démocratique lorsqu’ils cherchent la « sécession avec les dominants et leur monde […] en un mot une révolution » (p. 84-85). Mais on peut également songer aux Zones à défendre et aux espaces alternatifs, qui, en opérant une sécession physique, géographique, peuvent aussi incarner « la démocratie, comme refus collectif d’être gouverné » (p. 85).

Ce que ces différentes pratiques ont en commun, c’est bien la volonté d’« effectuer » la démocratie, c’est-à-dire de « prendre parti », et de faire émerger un « sujet collectif » qui reconnaisse à chacun·e sa capacité à participer à la mise en échec des « relations de pouvoir qui nous enserrent » (p. 85-87). Par conséquent, pour contribuer aux débats auxquels invite ce texte, on pourrait lui adresser un questionnement relevant d’un concept qui y brille par son absence : l’autonomie. Le présent essai nous amène en effet à concevoir la démocratie réelle comme fondée sur des postures de refus collectif d’être gouverné et de mise en échec des relations de pouvoir. Mais la démocratie réelle ne pourrait-elle pas être, dans une certaine mesure, conçue comme une somme de désirs d’autonomie individuelle, à tresser ensemble et solidairement afin de déboucher sur une autonomie collective ?

Notes de bas de page :

[1] https://anamosa.fr/la-maison/

[2] Mot d’ordre de la collection « Le mot est faible » repris en description des différents ouvrages publiés.

[3] Recensé par Blaise Truong-Loï pour Lectures : https://journals.openedition.org/lectures/42366.

[4] Voir notamment l’ouvrage tiré de sa thèse : Samuel Hayat, 1848 : Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation, Paris, Seuil, 2014 (recensé par Marie Trébous pour Lectures : https://journals.openedition.org/lectures/16755).

[5] Moses I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, Paris, Payot, 1994 [1973], p. 57.

[6] Francis Dupuis-Déri, Démocratie. Histoire politique d’un mot. Aux États-Unis et en France, Montréal, Lux, 2013.

[7] Ces théories élitistes ou libérales rejoignent ainsi les critiques de la démocratie réelle qui, depuis Platon, sont « d’accord pour juger désastreuse l’initiative populaire dans les décisions politiques, et idéologie naïve l’idée d’un « gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple » […]. Ainsi, l’ »apathie » est-elle transformée en un bien politique, une vertu » (Moses I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, op. cit., p. 52).

[8] Voir Bernard Eme, « Postures assignées, usages revendiqués de la talvera », Journal des anthropologues, Hors-série, 2011, p. 21-48, ainsi que le commentaire que j’en ai rédigé.